INFORMATION 最新研究情報一覧

- TOP

- 最新研究情報一覧

カテゴリから探す

カテゴリから探す

情報未来研究センター

情報ネットワーク・コミュニケーション学科

超広帯域ネットワーク研究センター

グローバル学術連携センター

国際交流

セキュリティ研究センター

生物有機科学研究所

健康福祉支援開発センター

ヒューマンメディア研究センター

スマートハウス研究センター

バイオメディカル研究センター

先端工学研究センター

環境科学技術研究所

新物性化合物合成研究所

地域連携災害ケア研究センター

次世代センシングシステム研究所

健康生命科学研究所

スマートロボティクス研究開発センター

先進eスポーツ研究センター

先進AI研究所

先進自動車研究所

工学部 機械工学科

工学部 電気電子情報工学科

工学部 応用化学生物学科

情報学部 情報工学科

情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科

情報学部 情報メディア学科

情報学部 情報システム学科

健康医療科学部 看護学科

健康医療科学部 管理栄養学科

健康医療科学部 臨床工学科

センター

研究所

公開年から探す

公開年から探す

- 2025.12.23 最新研究情報 生体認証:行動的特徴量および身体的特徴量を用いた継続的マルチモーダル認証(バイオメディカル研究センター/情報工学科 教授 納富一宏) →

- 2025.12.16 最新研究情報 災害時の停電・避難、どうする? ― 1人でも多くの命を守るため 産学官民で意見交換 ―(地域連携災害ケア研究センター) →

- 2025.12.09 最新研究情報 自動運転車の安全性評価 ―雪景色を仮想空間で再現する研究―(先進自動車研究所 学内特別研究員 黒田浩司) →

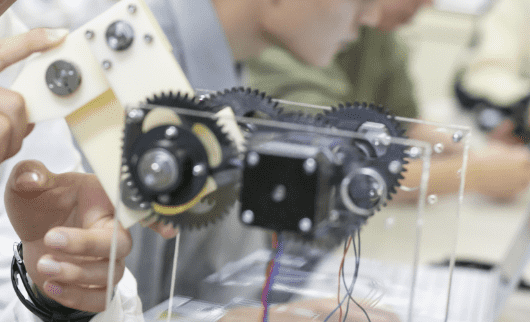

- 2025.12.02 最新研究情報 【開催報告】特別講座「デザイン×ロボット ― デザインが拓く ヒトとロボットの未来」 →

- 2025.11.25 最新研究情報 環境にやさしくウェットな状態でも抗菌活性を有する材料の開発(先端工学研究センター・第1,第2材料分析研究室/応用化学生物学科 准教授 和田理征) →

- 2025.11.10 最新研究情報 似たものは似た作用を示す―毒と薬の意外な関係―(新物性化合物合成研究所/応用化学生物学科 教授 山口 淳一) →

- 2025.10.31 最新研究情報 世界の大学を結ぶ大学間メタバース(グローバル学術連携センター/情報工学科 教授 鷹野 孝典) →

- 2025.10.23 最新研究情報 【開催報告】心療内科医による特別講義&ワークショップ『痛みが視えれば世界は変わる 自分の痛みをハックせよ』 →

- 2025.10.16 最新研究情報 電子ビーム描画装置を用いた光デバイスの研究―アイディアを形にする微細加工技術―(先端工学研究センター・ナノテクノロジー研究室/超高速光機能回路研究室 電気電子情報工学科 教授 中津原 克己) →

- 2025.09.30 最新研究情報 【Interop Tokyo 2025レポート③】SRv6を用いた8K映像処理ワークフローの実現へ →

- 2025.09.09 最新研究情報 【Interop Tokyo 2025 開催レポート②】トップエンジニアの現場で輝く!神奈川工科大学の学生が挑む最先端テクノロジー【学生インタビュー掲載】 →

- 2025.08.06 最新研究情報 【Interop Tokyo 2025レポート①】情報ネットワーク・コミュニケーション学科の学生がInterop Tokyo 2025 Best of Show Awardでグランプリを受賞 →

- 2025.07.16 最新研究情報 人にやさしい未来をつくる ― 認知行動科学による人間中心設計の実践(先端工学研究センター 認知行動科学研究室/情報システム学科 教授 高尾 秀伸) →

- 2025.06.24 最新研究情報 地域と大学とをつなぐ『KAITサイエンスサマー』(情報未来研究センター/研究推進機構 脇田敏裕 特命教授) →

- 2025.05.30 最新研究情報 Interop Tokyo 2025に向けて超広帯域ネットワーク研究センターがキックオフミーティングを行いました →

- 2025.05.14 最新研究情報 学生たちの挑戦!自然エネルギーで山小屋をスマートハウスに(スマートハウス研究センター/電気電子情報工学科 教授 杉村 博) →

- 2025.04.24 最新研究情報 国立中央大学(台湾桃園市)とカーボンニュートラル実現を目指したエネルギーマネジメントシステムに関する研究と教育を推進中(スマートハウス研究センター センター長/特命教授 一色 正男) →

- 2025.04.16 最新研究情報 フレイル予防からスポーツパフォーマンス向上まで~運動機能のデータ化と社会実装(先端工学研究センター 運動機能研究室 室長/基礎・教養教育センター 准教授 高嶋 渉) →

- 2025.03.21 最新研究情報 カーボンニュートラル実現に貢献する、DR(ディマンドリスポンス)へのスマートハウス通信技術活用事例の紹介(スマートハウス研究センター センター長/特命教授 一色 正男) →

- 2025.02.21 最新研究情報 「見守りロボット」と「無価作業支援ロボット」の開発で現代日本の困りごと解決を目指す!(スマートロボティクス研究開発センター/情報システム学科 教授 兵頭 和人) →