情報工学科

進化を続ける情報化社会を支える

プロフェッショナルとなるために

情報工学は、あらゆる産業や私たちの暮らしに欠かせない技術となっています。ビジネスや生活に限らず、医療福祉、エンターテインメント、地域創生、社会課題の解決などさまざまな場面で活用が進み、その技術は用途に応じて細分化され、それぞれのスタイルで進化を続けています。縦横無尽に広がるそんな情報工学の世界で活躍するために欠かせないのが、「揺るぎない基礎力と柔軟な応用力」を身につけることです。本学科では基礎力を徹底的に鍛えることを第一に、資格取得を含めた一人ひとりの専門性の獲得を支えます。

学びのキーワード

- ・プログラミング

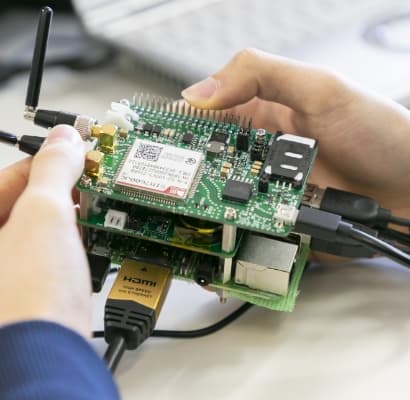

- ・AI/IoT

- ・情報システム開発

- ・データサイエンス

- ・アプリケーション開発

- ・VR/AR/メタバース

- ・SNSコミュニケーション

- ・画像処理

- ・情報通信ネットワーク

- ・スポーツ情報科学

学科の特長

-

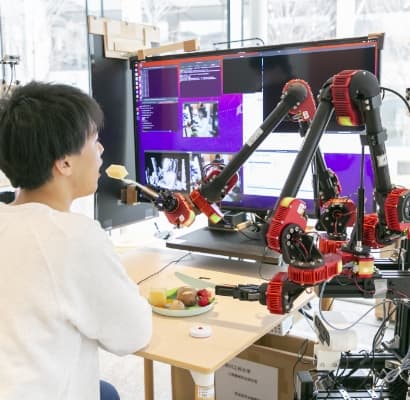

01 日本がめざす

「Society5.0」の社会とはあらゆるモノがネットワークにつながるIoTの進化、AIやロボティクスの活用による人間の可能性の拡大、社会課題を解決するイノベーションの創出など、日本は現在、高度な情報技術を活用した超スマート社会「Society5.0」の実現をめざしています。仮想空間と現実を高度に融合させたシステムによって実現される未来の社会は、情報工学が牽引する社会となるでしょう。新しい社会を築くためのデジタル変革(DX)は、クラウド技術を活用したコンピュータシステムと先端ソフトウェア開発によって、もたらされるのです。

-

02 人工知能は

開発から活用のフェーズへ社会を大きく変えると言われる人工知能(AI)の存在が身近に感じる機会が増えました。そんな人工知能は現在、機能向上が進む一方で、ビジネスに加えて医療、農業、建築業など、「どの分野でどのように活用するか」が積極的に研究されています。技術の開発だけでなく、技術の活用方法までを考えられる社会への関心と発想力が、未来の情報エンジニアに求められているのです。情報エンジニアや先端IT技術者をめざすためには、プログラミングスキルの習得が、なお一層重要となることでしょう。

学科の学び

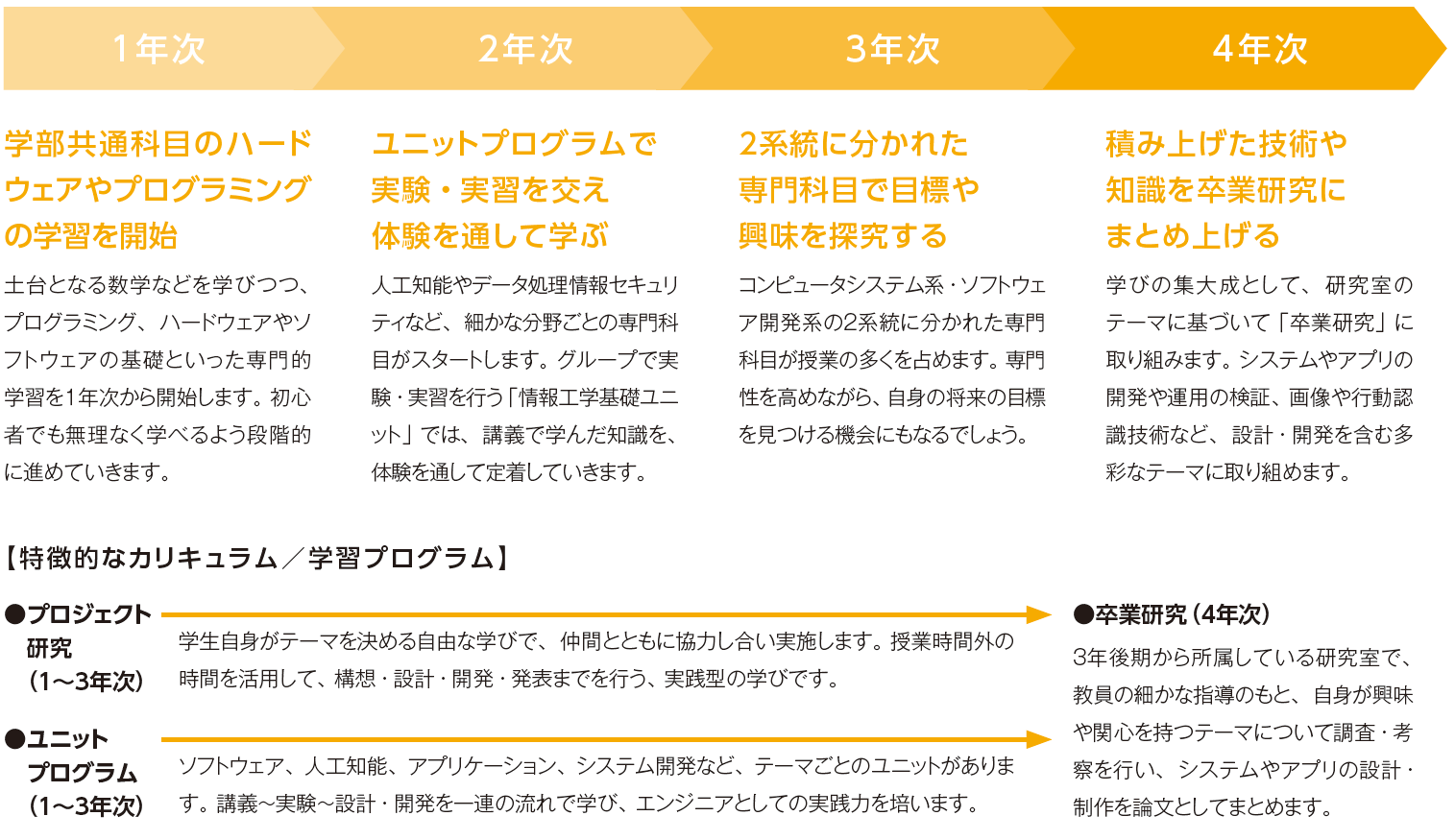

学びの流れ

特色ある教育

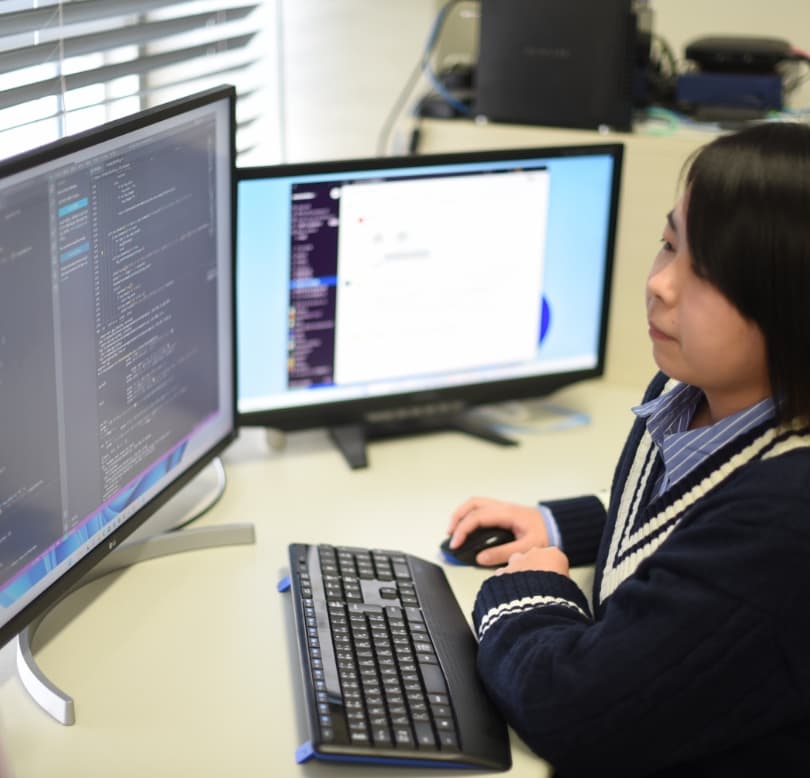

社会基盤として進化を続ける

情報テクノロジー

世界の在り方を変えたインターネットに加え、ビジネスで使用される多様なシステム、注目が集まるAIやビッグデータなど、情報テクノロジーは社会を支える存在として不可欠なものとなっています。通信から製造、金融、交通、物流までいまや情報工学を必要としない領域は数少なく、ニーズの増加とともに技術の進化も留まることを知りません。情報工学科では確固たる基礎を身につけ、幅広い領域で活躍するための専門性を合わせて獲得することができます。

情報工学を幅広くカバーする

2系統を組み合わせた学び

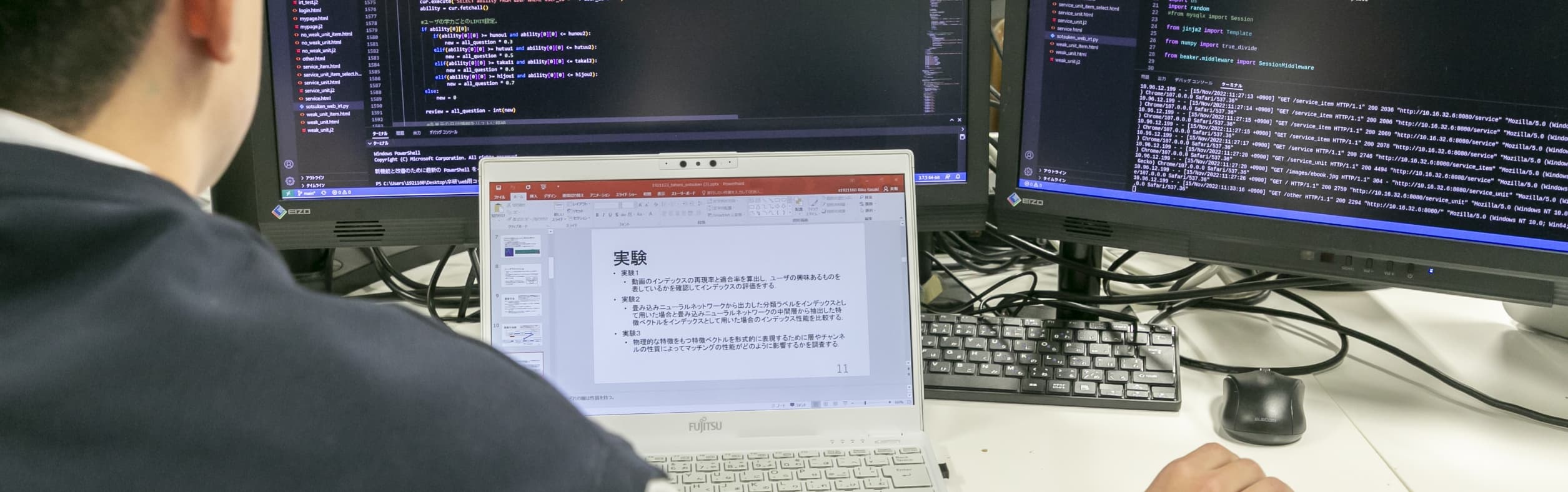

一口に情報工学といっても、その領域は細分化され、専門性は多種多様にわたります。そこで情報工学科では専門科目を2つの系統に分けて学修します。実践的なプログラム技術を習得すると共に、分析・設計から開発まで一連のソフトウェア開発について学び、ビッグデータや知能情報処理技術による課題解決を探究する「ソフトウェア開発系」、ハードウェアとしてのコンピュータやネットワークおよびこれらを司るオペレーティングシステムOS)を基盤とする「コンピュータシステム系」の2系統で構成しています。

研究室横断型のプロジェクト研究など

充実した実践教育

授業時間外に自由なテーマでグループ研究を行うプロジェクト研究や、システムやアプリの開発や人工知能について、講義・実験・ものづくりを組み合わせて学ぶユニットプログラムなど、興味を引き出しながら実践力を培う多彩な学びを展開しています。人工知能とIoTをベースとしたアプリケーション開発をめざすプロジェクト『i-AIoT』など、多くの学生が興味や目標に合わせた自主的な活動・研究に取り組む環境が用意されています。

実験・研究施設

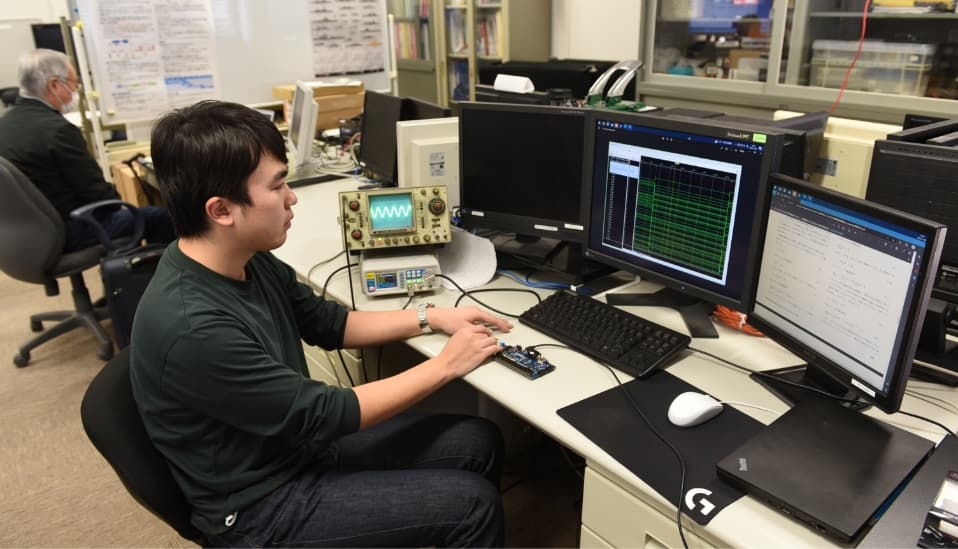

情報分野の学習拠点

「情報学部棟」

情報学部棟では、高速・大容量のネットワーク環境の下、クラウドシステム、本格的なスタジオや最先端の実験・研究設備、学びのサポート施設など、あらゆる面から研究に集中できる環境が整っています。

取得できる資格

- ・基本情報技術者試験受験資格

- ・応用情報技術者試験受験資格

- ・C言語プログラミング能力認定試験受験資格

- ・ITパスポート試験受験資格

- ・データベーススペシャリスト試験受験資格

- ・エンベデットシステムスペシャリスト試験受験資格

- ・JAVAプログラミング能力認定受験資格

- ・ネットワークスペシャリスト試験受験資格

- ・情報セキュリティマネジメント試験受験資格

- ・情報セキュリティスペシャリスト試験受験資格

- ・情報処理活用能力検定受験資格

- ・高等学校教諭一種免許状 情報

教育目的と各種ポリシー

- 知識・リテラシー

- (1) 情報工学の理解に必要な情報、数理の基礎学力を持ち、関連する自然科学の知識や基礎技術を体系的に理解できる。

- (2) 技術者として必要な情報技術、データサイエンスのリテラシーを身に付けている。

- 課題解決力

- (3) 基礎知識と技能を活用し、多面的な視点から物事を考え、情報工学、情報技術に関する課題を発見し解決するとともに、新たな価値形成を見出すことができる。

- (4) 情報工学分野に関する知識を体系化し、他者との考察をもとに論理的にかつ発展的に導出した応用課題や目標に対して、多面的な視野のもとで解決を行い、成果を論理的に説明する能力を身に付けている。

- 学修に向き合う力、情報技術者としての人間性

- (5) 情報技術者及び社会人として活躍するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を有し、他者と協働して目標を実現する力を身に付けている。

- (6) 主体的な学修・探究活動・実験実習による検証等に取り組む姿勢を身に付けている。また、情報技術者としての社会的責任を理解し、情報技術者としての倫理観を身に付けている。

- 知識・リテラシー

- (1) 専門基礎導入科目の講義と演習を通して、情報工学と情報技術の理解に必要な情報と数理の基礎学力を修得する。この基礎学力とは、計算のみならず、数理の考え方を身に付けることで、身の回りの事象との関連性を論理的に理解することをいう。以上を踏まえて、情報技術基礎導入科目群(学部共通)を修得するとともに、情報工学基礎ユニットを通して、関連する自然科学の知識や基礎技能を体系的に理解する。

- (2) 共通基盤科目の数理情報系分野におけるICT(情報通信技術)関連科目を初年次に学修した上で、データサイエンスにおけるリテラシーを身に付ける。さらに、プログラミング科目においては基礎的なプログラミングを学びながら論理的な思考力を修得する。特に、学科固有の専門基礎科目については、必要なデータ処理やプログラミングを通して、現代の情報技術者としての実践的な技能を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

共通基盤教育科目、専門基礎導入科目、そして専門基礎科目における試験、小テスト、レポート、演習で評価する。

- 課題解決力

- (3) 専門科目のユニットプログラムでは、多面的で多角的な視点から物事を考え、情報工学や情報技術に関する問題を解決する過程を学ぶ。学科固有の専門科目ではコンピュータを利用しながらコンピュータシステムの構築に必要な技術を学ぶ。情報工学総合ユニットではソフトウェア開発やデータ分析を通して報告書をまとめる過程で、様々な事象と講義で得た知識を関連付けて考えることができる能力を身に付ける。学ぶ領域は、情報工学全般、コンピュータシステム、ソフトウェア開発の各分野から選択する。

- (4) 主に(3)年次以降のユニットプログラムを通して、情報工学に関するコンピュータシステムおよびソフトウェアの制御や機能の知識を体系化し、発見した課題についての分析的な問題解決能力を修得する。さらに、卒業研究では研究計画の立案や必要な調査を主体的に行い、そして、報告書の作成や発表を通して、第三者にその内容を論理的かつわかりやすく伝える能力を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

ユニットプログラムでは、課題達成状況やその到達プロセス、プレゼンテーションなどにより多面的に評価する。

- 学修に向き合う力、情報技術者としての人間性

- (5) 社会人として必要な教養は共通基盤科目全般で学び、特に情報工学に関する技術者像は倫理系科目やキャリア系科目などを通して学ぶ。その上で、社会で役立つ技術者として必要な能力を理解するとともに、専門基礎科目および専門科目のユニットプログラムでの実践を通して、他者と協働してコミュニケーションを取りながら課題を解決する能力を身に付ける。特に、情報分野ではコミュニケーション能力が重要となるため、専門基礎導入科目の情報社会系科目を通してこれらを学ぶ。

- (6) ソフトウェアの設計・開発に関連する科目では、情報技術の応用やコンピュータの利用だけでなく、継続的な粘り強い取り組みの重要性を理解する。将来の技術者としての倫理観は共通基盤の倫理系の科目および専門基礎導入科目の情報社会系科目で学ぶとともに、卒業研究における総合的な学びの中で身に付ける。さらに、研究活動を行う能動的な態度を活かしながら、情報技術者として必要な探究力を身に付ける。

【学修成果の評価方法】

共通基盤科目および専門基礎導入科目の情報社会系科目では、試験、小テストやレポートで内容の理解度を評価する。卒業研究では、活動状況(計画立案、遂行状況、コミュニケーション等)や卒業論文のまとめ方、そして複数の教員による発表審査結果を総合的にルーブリック等で評価する。

求める人材像

本学のAPに該当し、また次の 1~3 に該当する人および該当しようとする人を求めます。

- <知識・リテラシー> 情報工学の理解に必要な情報と数理の基礎学力を高めようとする意欲がある。

- <課題解決力> 情報工学の基礎知識・技能を活用し発展的に物事を考えようとする意欲がある。

- <学修に向き合う力、情報技術者としての人間性> 粘り強く学修・探究活動・実験等に取り組む意欲のある人。

選抜の方法

情報工学を学修するために必要な高校段階までに身に付けた基礎学力や情報工学を学修する多様な意欲を把握するため、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜を実施します。

選抜の詳細

面接や実験の内容、学力試験科目等の詳細は、大学案内、本学ホームページによりお知らせします。

PICK UP

学生の自由なものづくりの

舞台となる「プロジェクト工房」

アプリケーションやシステム開発など、自由な製作活動に取り組める「プロジェクト工房」を用意。1年次から利用可能で、教員たちが活動をサポート。それらの成果を試す舞台として学外コンテストへの参加も積極的に行われており、「大学対抗プログラミングコンテスト」やYahoo!JAPANが開催している学生ハッカソンイベント「HACK (ハック・ユー)」などで、高い実績を残しています。