CAR SYSTEM 自動車システム開発工学科

概要

製品開発の源流(市場調査や企画)を含め、製品の仕様決定、概念設計、詳細設計、実験、製造等の一連の過程を担える技術者を育成します。また、自らの手で情報を入手し、適切に判断できる技術者を育成します。とりわけ、自動車における環境、安全性、快適性に対する理解を深め、これからの自動車産業を支える技術者を養成することを目的とします。

教育

次世代自動車の5つのフィールド

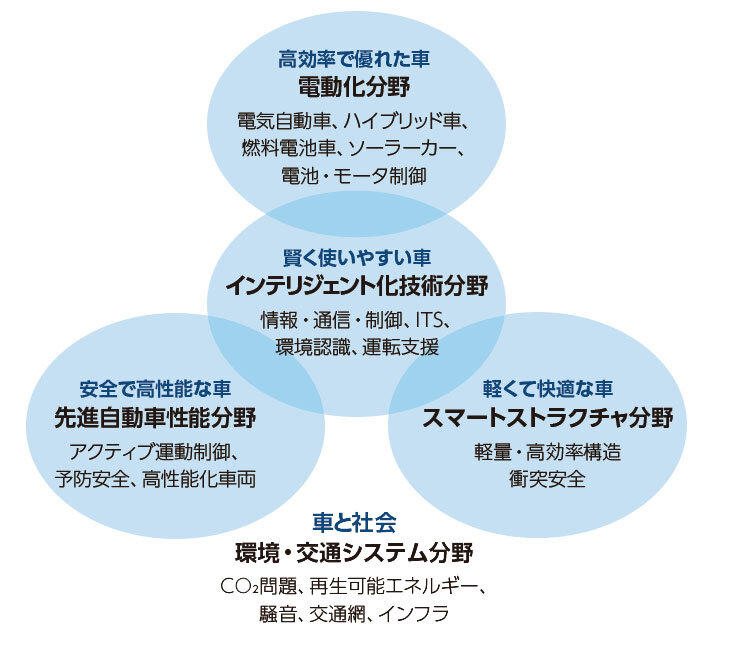

自動車システム開発工学科は自動車好きの学生が集まる学科です。自動車に関連する課題を解決し、これからの次世代自動車の開発に関わりたいと考える人を歓迎します。自動車には、エンジン、モータ、車体構造、材料、空力、コンピュータ・人工知能をはじめ、工学系の学びの要素が全て含まれています。自動車システム開発の基礎となる工学技術の知識・技能を身につけ、これらを活用して自動車および関連する産業界の発展に貢献できる技術者を養成することが教育目的となります。

本学科では、専門知識と製品開発に必要な素養を養うために次世代自動車のフィールドとして、次の5つを用意しています。 ①インテリジェント化技術分野(賢く使いやすい車)、②電動化分野(高効率で優れた車)、③先進自動車性能分野(安全で高性能な車)、④スマートストラクチャ分野(軽くて快適な車)、⑤環境・交通システム分野(車と社会)です。

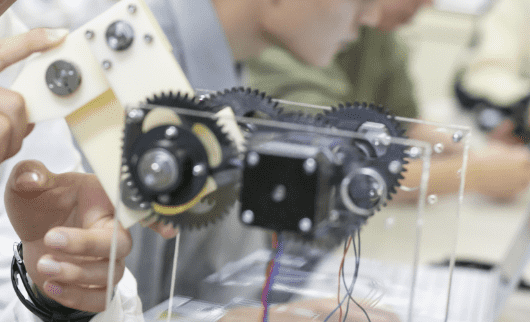

競技プロジェクト

学生自らが発案し、主体となって活動する「競技プロジェクト」は、本学科の根幹となる「プロジェクト授業」を軸にしたカリキュラムで身についた力と、機械力学、設計製図、電気電子、情報・制御など授業で学んだ知識や技術を総合して、実際に競技大会へ出場する車両を企画・設計・製作。「自動車システム開発工学科の競技チーム」として様々な大会参加に取り組んでいます。

Solar Car Project

競技用のソーラーカーを題材として、様々な制約条件の中で所望の機能を実現するための設計について、実践的に学ぶプロジェクトです。日陰や面方位を考慮した太陽電池の系統設計、転がり抵抗を最小にするサスペンションジオメトリ、空気抵抗を抑える流体力学的なカウル形状、軽量化と強度確保を実現する次世代複合材料ボディ、Li-ion電池の安全な運用およびエネルギー管理システムなどについて、相反する要求を満たす開発力を身につけることが目的です。

フォーミュラEVプロジェクト

フォーミュラEVプロジェクトの活動は、「全日本学生フォーミュラ大会」が定めたレギュレーションに基づき、フォーミュラスタイルの競技車両を学生たちが自らの力で1年間かけて構想・設計・制作。大会では設計内容、コスト計算、プレゼンテーション能力、そして走行性能を競い、その総合力の評価を受けます。

資格取得サポート

自動車システム開発工学科に関連する資格

・作業環境測定士受験資格

・PE※/FE受験資格

・CAD利用技術者試験受験資格

※アメリカの各州が州ごとに設けているエンジニアの公的資格。「公共の安全・健康・福祉に奉仕する」ために、責任のある立場でエンジニアとして活動する者に要求される資格です。

取得可能な教員免許状

・高等学校教諭一種免許状 工業

教育目的と各種ポリシー

自動車システム開発の基礎となる工学技術の知識・技能を身につけ、これらを活用して自動車および関連する産

業界の発展に貢献できる技術者および自動車システム開発の基礎となる工学技術の知識・技能を身につけた指導者

の育成

1 .創造的思考力

(コース共通)

( 1 )自動車システム工学の基礎知識・技能を応用・発展させて、自動車開発分野の問題を発見・解決し、新しい

価値を生み出すことができる。

( 2 )自動車システム開発に関連した種々の現実的課題を分析したうえで、工学技術の基礎知識・技能を活用して、

それらの課題を解決することができる。

( 3 )自動車に代表される製品開発プロジェクトにおいて、自らやるべきことを見つけ、計画をたてて実施するこ

とができる。

(教員養成コース)

( 4 )自動車の原理と仕組みの理解をとおして、高校(工業)の授業実施に向けて必要な教員としての知識やスキ

ルを有機的に結びつけ、実際の授業に生かすことができる。

2 .チームワーク

( 1 )自動車システム開発の基礎知識・技能や応用について、わかりやすく説明ができる。また、技術的課題に対

する自分の意見を伝え、相手の意見を理解することができる。

( 2 )自動車に代表される製品開発プロジェクトにおいて、組織内でコミュニケーションをとりながら、期限と能

率を考えて計画的に仕事を進めることができる。また、技術者としての倫理観を持ち、科学技術の展開とそ

の社会的な影響と責任について理解している。

3 .基礎学力

( 1 )機械工学、電気電子工学、情報通信工学の理解に必要な基礎学力をもち、自動車システム開発に必要な機械

電気システム工学の基礎的な知識・技能を理解している。

( 2 )工学技術者の素養としての理数・情報分野の基礎知識とリテラシーを理解している。また社会や多様な文化

に関する基礎知識を理解している。

1 .創造的思考力

(コース共通)

( 1 )専門科目の「自動車開発プロジェクト」、「次世代自動車開発プロジェクト」における実践的プロジェクト型

教育、「卒業研究」での実践的問題解決型教育で、新たな問題を発見する力と、新しい価値を生み出す力を

修得する。

( 2 )専門科目に『インテリジェント化技術』、『電気自動車システム』、『先進自動車性能』、『スマートストラク

チャ分野』に関する科目群を配置して、これらの講義、演習をとおして自動車システム開発に関連した課題

解決のための専門知識・技能を修得する。また、専門科目の1 年次からの『プロジェクト』科目群の実験、

実習をとおして専門知識・技能を活用して課題解決する方法を学ぶ。

( 3 )専門科目の「自動車開発プロジェクト」や「次世代自動車開発プロジェクト」での実践的プロジェクト型教

育と「卒業研究」での問題解決型教育の中で、プロジェクトにおける目標設定と計画立案、実行方法を学ぶ。

(教員養成コース)

( 4 )共通基盤教育科目(教育の基礎的理解に関する科目等)および専門科目(教職科目群)に教育や指導にかか

わる科目を配置し、これらの講義や演習を通して高校(工業)の免許取得や教員として基礎となる知識やス

キルを修得する。

学修成果の評価方法

専門科目の講義では試験、レポート、演習により評価して、『プロジェクト』科目群では、製作車両、プレゼン

テーション・レポートにより評価する。また、卒業研究では、論文、研究発表により複数の教員で総合的に評価す

る。

2 .チームワーク

( 1 )共通基盤教育の『導入系』、『言語応用系』科目群での講義、演習をとおして、日本語によるコミュニケー

ションとプレゼンテーションの基本技術を修得する。また、国際的なコミュニケーションの基礎となる英語

基礎力を『英語基礎系』科目群の講義、演習で修得する。さらに、専門科目の『プロジェクト』科目群での

アクティブラーニング、レポート作成により論述力を身に付けるとともに、知識や意志の伝達と傾聴の基礎

を学び、共同実験者との共同作業、意見交換により知識や意見の伝達力、質問力を伸ばす。

( 2 )共通基盤教育の『キャリア系』科目群の講義、演習をとおして社会のルールを学び、『倫理系』科目群の講義

をとおして工学技術者倫理を学ぶ。また、専門基礎導入科目の「物理・化学ユニットプログラム」、専門科

目の『プロジェクト』科目群のグループ作業をとおして協働作業での役割と期待される行動について学ぶ。

学修成果の評価方法

共通基盤教育では試験、演習とプレゼンテーションにより評価して、プロジェクト科目と実験科目においては、

グループ作業実施状況により評価する。

3 .基礎学力

( 1 )専門基礎導入科目群の講義、演習をとおして、自動車システム工学およびその周辺技術の基礎を学ぶ上で必

要な数学と物理学を修得する。また、専門基礎科目の「機械力学」「材料力学」「熱力学」「流体力学」と「自

動車要素設計」により自動車システムの構成要素の基礎と設計を修得する。

( 2 )共通基盤教育の『数理情報系』、『人文社会系』、『健康・スポーツ系』科目群の講義、演習、実習をとおして、

自然、社会、多様な文化、グローバル化する社会に関する基礎知識を修得する。

学修成果の評価方法

共通基盤教育科目、専門基礎導入科目、専門基礎科目の試験、小テスト、レポート、演習にて評価する。

施設紹介

「自動車工学棟」でより深い学びが実現できます

自動車の性能研究を中心に、コンセプトデザインから始まって、設計、製作、評価まで、車両開発の一連の流れを体験できる設備です。国内では唯一、神奈川工科大学にしかない、先進的な大型施設も導入されており、自動車の性能・安全性等に関する研究・教育の場としてはもちろん、学生が主体となって活動する「ソーラーカープロジェクト」などの活動拠点としても機能しています。