学生たちの挑戦!自然エネルギーで山小屋をスマートハウスに(スマートハウス研究センター/電気電子情報工学科 教授 杉村 博)

北アルプス南部の景勝地・上高地(長野県中部山岳国立公園内)で毎年行われている、神奈川工科大学の学生による小水力発電システムを活用したSDGs貢献活動を紹介します。

はじめに

自然エネルギー利用の分野では、『エネルギーの地産地消』によるSDGs貢献が期待されています。神奈川工科大学 スマートハウス研究センターは、公益社団法人日本山岳会[1]の持つ山岳研究所の山小屋(長野県の上高地)で、日本山岳会の方々と連携し、山開きでの発電準備、閉山時の発電撤収を手伝いながら、開山中の電力利用について調査し研究しています。

図1 自然あふれる上高地

山小屋の電力不足と再生可能エネルギーの重要性

背景には、日本全国の山小屋において十分な電力が得られずに苦労している現状があります。山小屋では、非常用のAEDや緊急通信装置など電力が必要な場面が多数あり、天候悪化や山崩れによる孤立化といった非常事態も多くあります。再生可能エネルギーを山小屋の近くで生み出し、山小屋の運用に使用することで安心安全な山岳環境を提供することが重要です。特に、雪解け水が豊富な山では、水力発電の利用が期待されています。

図2 山岳研究所の山小屋

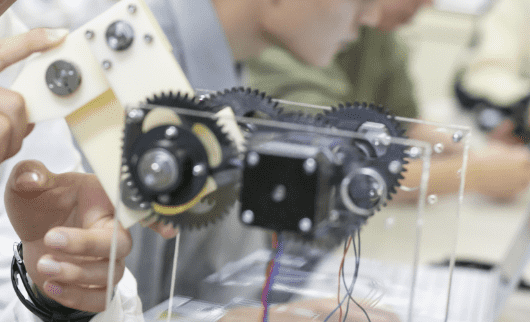

小水力発電システムのメリットとその発展

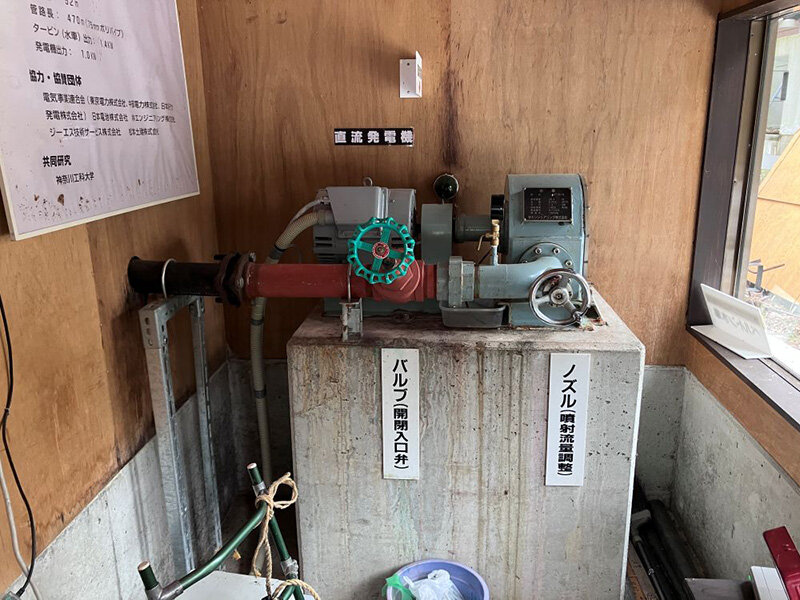

私たちの小水力発電は上流から必要な水を取り入れ、発電後に下流へ戻しています。ダムを造らず、川の水を消費しないため、生態系や下流の農業への影響が小さいというメリットがあります。

風力発電や太陽光発電と異なり、水量が確保できる地域では一定の効率で発電し続けるため、1日当たりの発電電力量で有利です。また、エネルギーの消費計画も立てやすいという利点があります。

この山小屋での水力発電システムは1999年から運用が続いており、再生可能エネルギーの研究の一環として、小水力発電システムの現実的利用を目指してきました。その結果、徐々に安定運用できるようになりました。

同時に、社会では電力運用技術の進歩により、スマートハウスやHEMS(Home Energy Management System)[2]の普及が進みました。その技術を活用して、都市部とは異なる環境にある山小屋でもHEMSが有効に活用できるかを検証するため、山小屋のスマートハウス化に向けた研究を進めています。

図3 ミニ水力発電実験棟

2025年の開所作業とメンテナンスの挑戦

2025年の開所作業は4月19日と20日に実施され、まず雪かきから始まりました。毎年雪に埋もれたパイプを掘り出しますが、今年は約80㎝の積雪と格闘することになりました。さらに、山岳研究所の裏を20分ほど登った先にある川の上流の取水口とサージタンク、発電システムへとつなぎます。サージタンクから水力発電小屋まで約500m、有効落差は約50mあるため、大変な作業です。

図4 学生が雪からパイプを掘り起こす様子(山小屋周辺)

図5 雪から掘り出したパイプ(取水口周辺)

2023年度から取水口を学生がCADで設計し、3Dプリンタで製作、改良を行っています。昨年度、取水フィルターは砂で詰まってしまい、水量が得られていなかったため、今年度は新たに設計開発した新型のごみ取りフィルターを取水口に設置しました。水を流して発電が無事に始まったときは、毎年感動します。

1年で2回、多いときで4回、5回と足を運び、自然を相手にするので大変なことがたくさんありますが、長年メンテナンスを続けているやりがいあるプロジェクトです。

図6 学生たちがCADでデザインした取水口の3Dモデル

(左:2023・2024年モデル、右:2025年度は複数のパターンを作成)

参加した学生にとって、山小屋での生活や山岳会の方々との水源確保作業や発電対応の電気技術利用などは大変貴重な機会になっています。自然の中での経験が学生の技量と責任感の向上に繋がり、若者たちの著しい成長を感じ、嬉しく思う次第です。高校生などで自然エネルギーに関心がある学生には貴重な経験・機会になるので、ぜひこの活動に興味を持っていただきたいと思います。

図7 ペルトン水車(発電する機械)に水を流している様子

図8 直流発電機に繋がる導水パイプと噴射流量調整ノズル

用語説明

[1] 公益社団法人日本山岳会:日本で最も歴史がある山岳会。荒廃した森を修復する森づくりや森林整備、動植物の調査、登山道整備などの自然保護活動や社会貢献事業、山振興事業を行っている。

[2] HEMS:Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)の略

家庭で使うエネルギーを見える化し、家電や電気設備を最適に制御するための管理システム

[3]サージタンク:水力発電所などで、水圧の急激な変動(サージ)を抑えるためのタンクのこと

関連リンク

▼本件に関する問い合わせ先

神奈川工科大学 研究推進機構

研究広報部門

住所:〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030

TEL:046-291-3218

E-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp