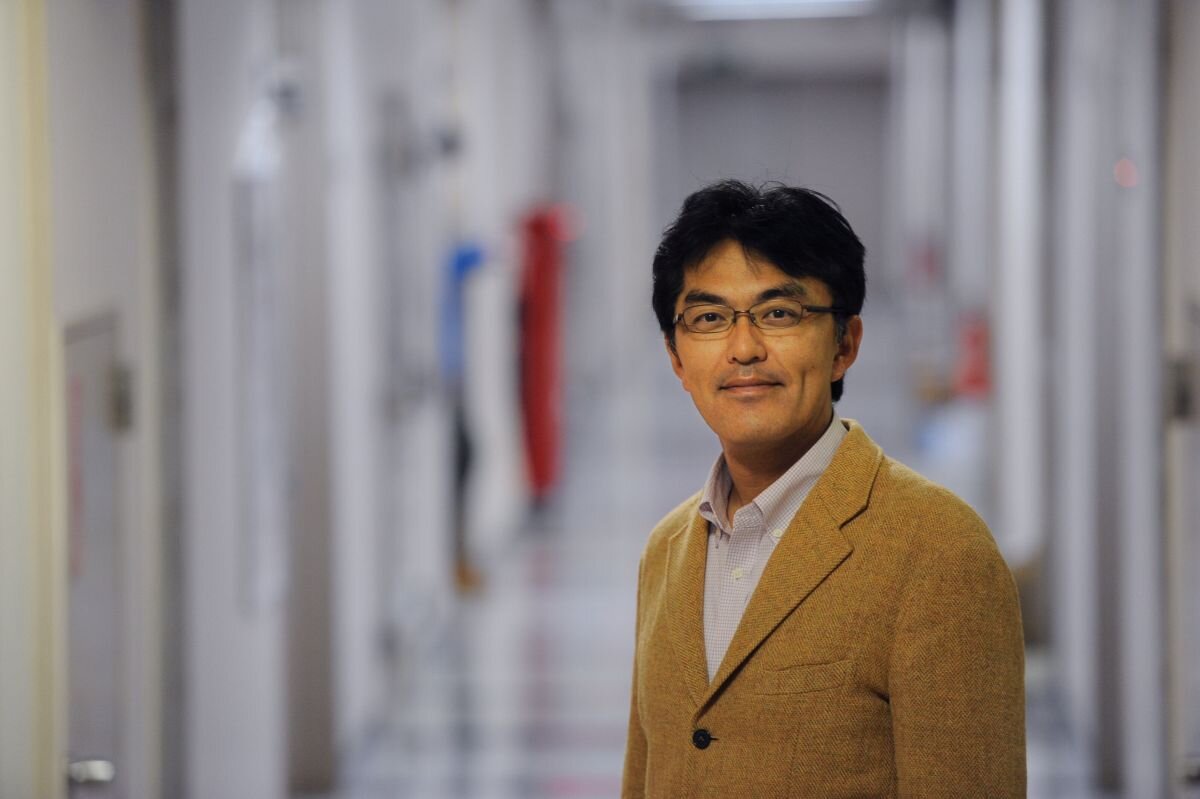

電子ビーム描画装置を用いた光デバイスの研究―アイディアを形にする微細加工技術―(先端工学研究センター・ナノテクノロジー研究室/超高速光機能回路研究室 電気電子情報工学科 教授 中津原 克己)

通信分野で技術開発が進められた光デバイスと電子回路を融合させることで、さらなるAI技術の進展が期待されています。今回は、先端工学研究センターの設備である電子ビーム描画装置を用いて開発を進めている光デバイスの研究を紹介します。

先端工学研究センター/電気電子情報工学科

教授 中津原 克己

AIの発達とともに起きる問題

AI技術の研究は半世紀以上前から始まり、ハードウエアとソフトウエアの両方の技術の発展によって、現在のように身近に利用できる技術にまで発展してきました。特にハードウエアでは絶え間なく続いてきた半導体技術の進展により、計算機の性能が格段に向上し、大量の計算を高速に処理することを可能にしています。これにより、大量のデータから特徴を抽出する深層学習を行わせることができ、画像認識などの様々なパターン認識を実現するAI技術へと発展しました。さらに学習したデータから文章、画像や音声などを生み出す生成AIとして急速に進展してきました。これらの進展とともに、多くの人が利用できるようになり、AIの学習に使われるデータ量や演算処理の計算量が急速に増加しています。そしてAIの学習や計算処理を担う高度なデータセンターの需要が高まっています。一方、AI技術の利用の増大に伴って、今後、データ通信量の増大とデータセンターでの電力消費の増加が心配されています。

課題を解決する方法の一つ、"光デバイス"を用いる技術

光デバイスは光ファイバ通信の分野で技術開発が進められ、高速に大量の光信号を伝送することを可能にし、現在のインターネットの利用を支えています。光デバイスは高速大容量のデータ伝送とともに、低消費電力な通信を実現しています。この光デバイスと電子回路をうまく組み合わせてAIに必要な計算処理を行うことで、データセンターの処理能力の向上と低消費電力化の実現が期待されています。私たちは"電子ビーム描画装置"をはじめとする研究設備を利用して、将来必要となる高度な計算処理を低消費電力で実現する光デバイスや、そこから派生するセンサデバイスの開発を目指しています。

以下では、まず電子ビーム描画装置の仕組みと機能について解説した後、電子ビーム描画装置を用いた光デバイスの製作例を示します。

電子ビーム描画装置の仕組みと機能

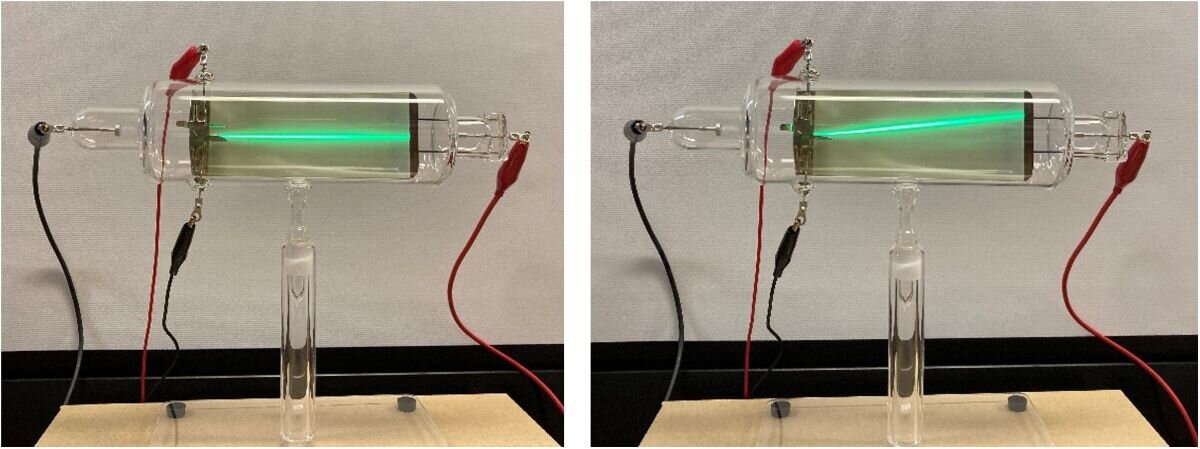

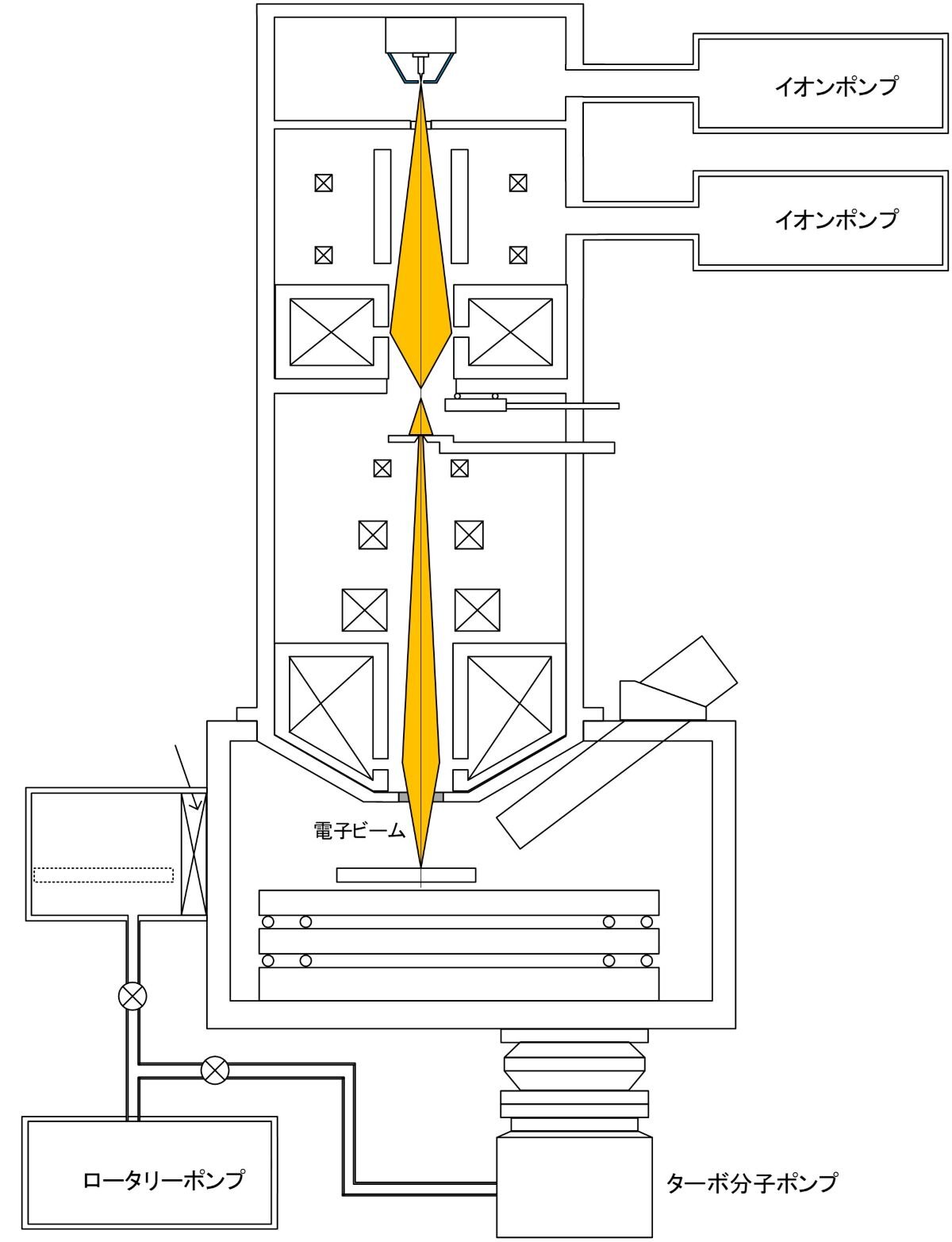

電子ビーム描画装置はLSIなどの超微細電子回路の生産に用いるフォトマスク(原版パターン)を製作する際に用いられています。また、最先端の電子デバイスや光デバイスの研究開発に用いられ、精密に微細な構造を形成するために重要な装置です。電子ビームの正体は中学理科の真空放電の実験で観測する陰極線であり、マイナスの電極(陰極)からプラスの電極(陽極)に向かう電子の流れです。図1に示すように真空管(クルックス管)の中に置かれた左右の電極間に高電圧をかけると、電子線(電子ビーム)が現れます。電子はマイナスの電気的性質を持っているので、電子線に対し垂直な方向に置かれた電極に電圧をかけると、その電界によって電子ビームの方向を変えることができます。電子顕微鏡や電子ビーム描画装置は電子ビームを応用した技術で、図2のように高真空状態にした装置本体内にある電子線源(電子)銃から発射した電子ビームを電磁レンズによって非常に小さなスポットに集束し、試料に照射します。電子顕微鏡は、照射した電子から得た情報により微細形状の画像を得ます。電子ビーム描画装置は、電子顕微鏡と同じ原理で電子ビームを微小なスポット形状に集束し、電子に反応するレジストと呼ばれる材料に照射することによって図形を描画することができます。

図1 真空放電による電子の流れ

図2 電子顕微鏡や電子ビーム描画装置での電子ビームの照射

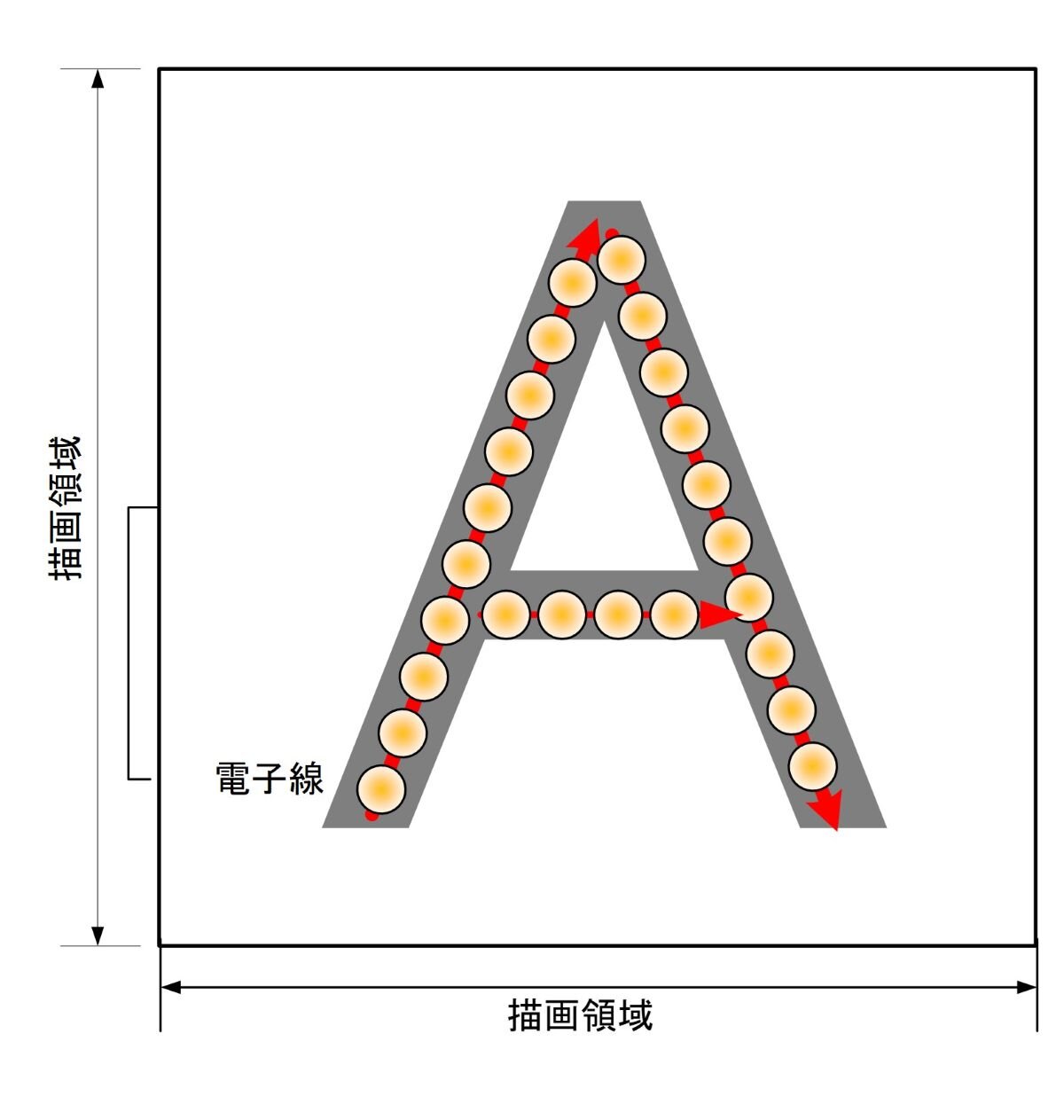

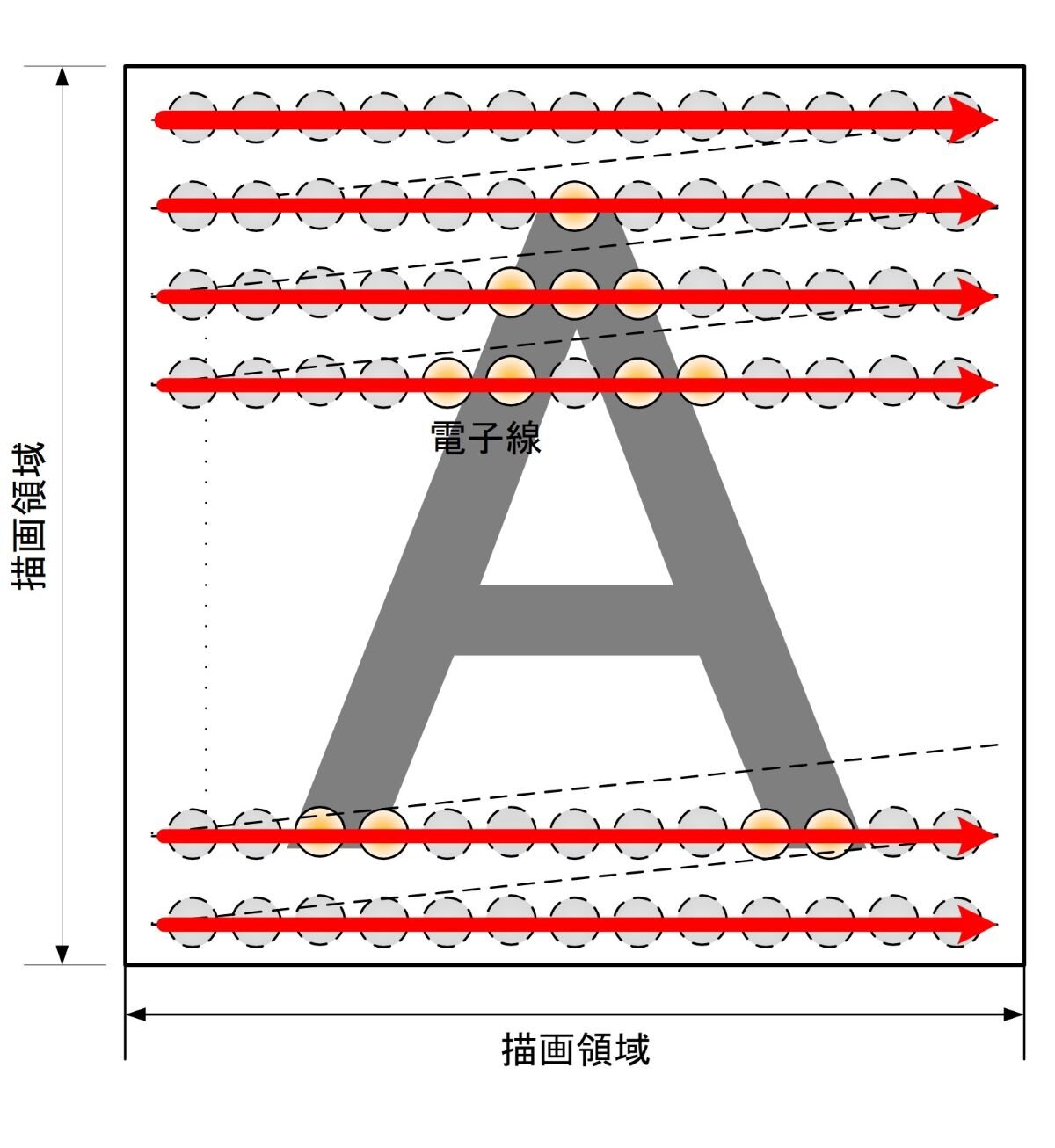

電子ビームを用いて図形を描画するためには、電子ビームの位置と照射のタイミングを制御する必要があり、その制御方式(描画方式)には大きく分けて、図3に示すようなベクタースキャン方式とラスタースキャン方式があります。私たちが研究に用いている電子ビーム描画装置のCABL-AP50S/RDは両方の方式を使うことができます。私たちが研究開発を行っている光デバイスでは、主にベクタースキャン方式を用いていますが、画像などで用いられるビットマップファイルなどのデータを使って描画する際にはラスタースキャン方式を用います。

(a)ベクタースキャン方式

(b)ラスタースキャン方式

図3 描画方式

電子ビーム描画装置を用いた光デバイス製作例

私たちが研究している光デバイスや光回路では、光導波路という構造で光ファイバと同じようにコアと呼ばれる高い屈折率の部分に光を閉じ込めて伝えることができます。光ファイバでは半径が数㎜程度までしか曲げることができず、それ以上曲げると光を閉じ込められずに放射してしまいますが、私たちが扱っている光導波路では光ファイバより高い屈折率の材料を用いることで、数μm(マイクロメートル)から数十μmという非常に小さな半径の曲線でも光を閉じ込めて伝送することができます。また、このような光導波路は数百nm(ナノメートル)の幅の線状の図形パターンが必要であり、電子ビーム描画装置を用いて形成しています。

<低消費電力の実現>マイクロリング共振器型光波長選択素子

光通信ネットワークでは伝送する光の波長を分割し、異なる波長の光信号を多重化する波長分割多重技術を用いて高速で大容量のデータ通信を可能にしています。多重化された光信号から特定の波長の光信号を取り出したり、追加したりするには光波長選択素子と呼ばれる光デバイスが不可欠です。

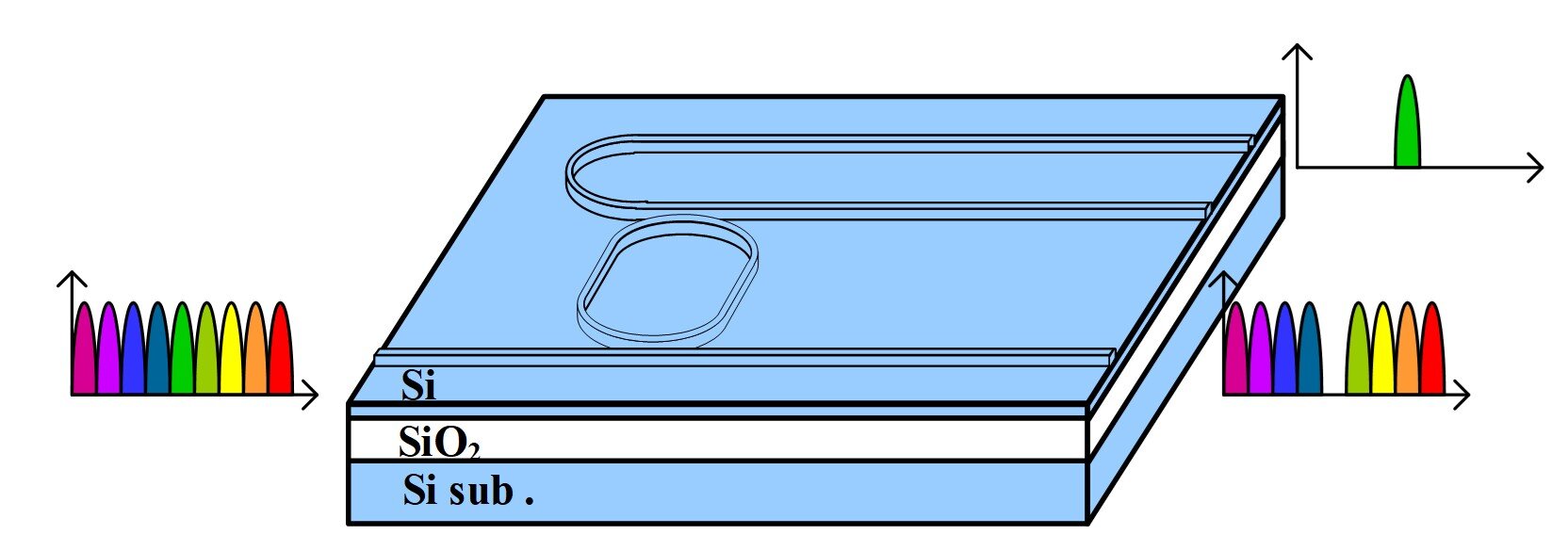

マイクロリング共振器(MRR: Micro-ring Resonator)と呼ばれる構造は、数μmから数十μmという非常に小さな半径のリング状の導波路で構成され、リング導波路を周回して"共振"する光の取り出しと追加が可能であり、通信ネットワークの中で多重化されているたくさんの光信号の中から、図4のように特定の波長の光信号を選択することができます。

図4 マイクロリング共振器型光波長選択素子

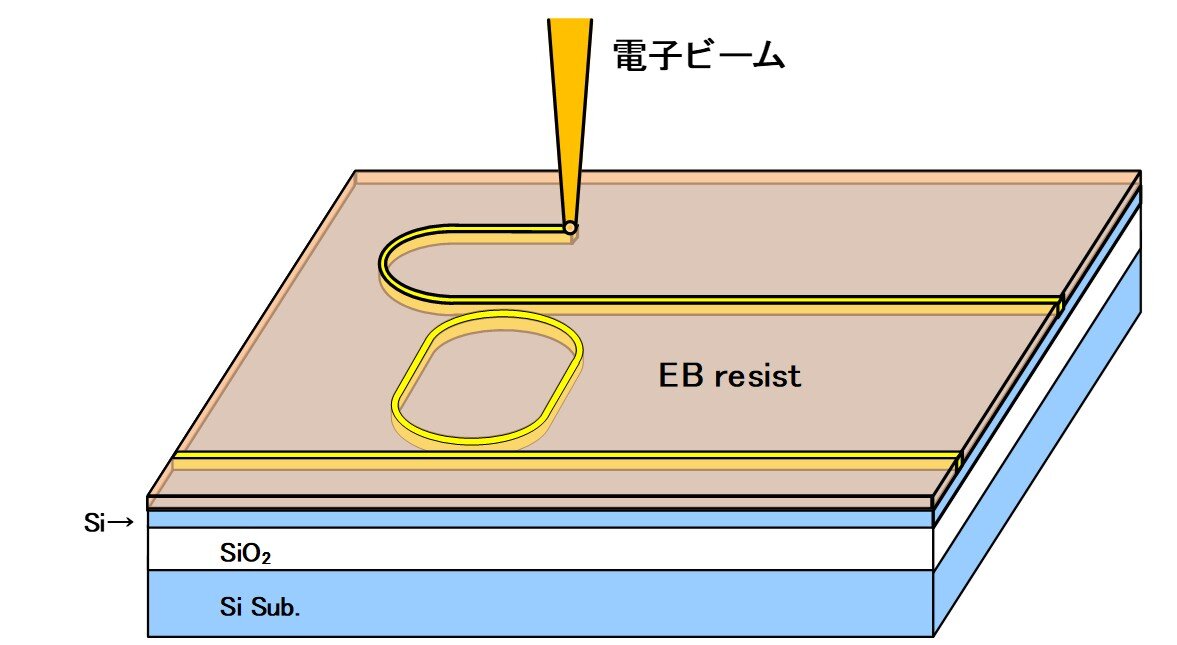

図5 電子ビームを用いたマイクロリング共振器パターンの形成の概要図

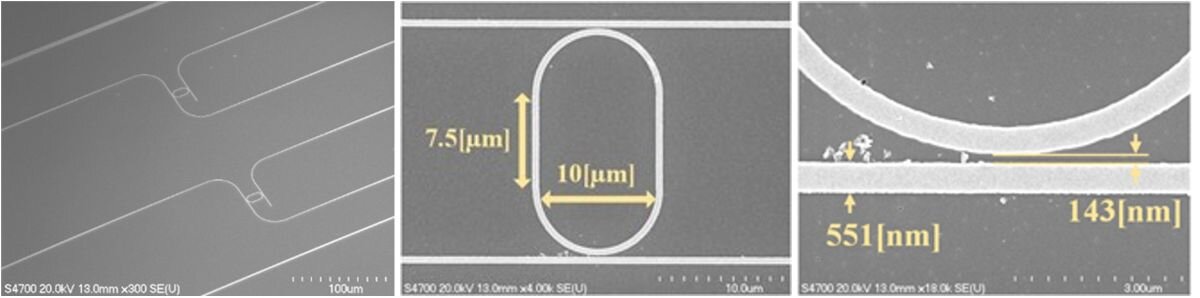

図6 製作したレーストラック形マイクロリング共振器(電子顕微鏡写真)

私たちの研究では図5のように電子ビーム描画装置を用いて500nmという極細い幅の導波路パターンを描画し、半径5µmという非常に小さな陸上競技場の形をした"レーストラック形"マイクロリング共振器を製作して、その共振特性を得ることができました。図6に製作したレーストラック形マイクロリング共振器の電子顕微鏡写真を示します。

<センサデバイスへの応用>回折格子型空間光結合器(グレーティングカプラ)

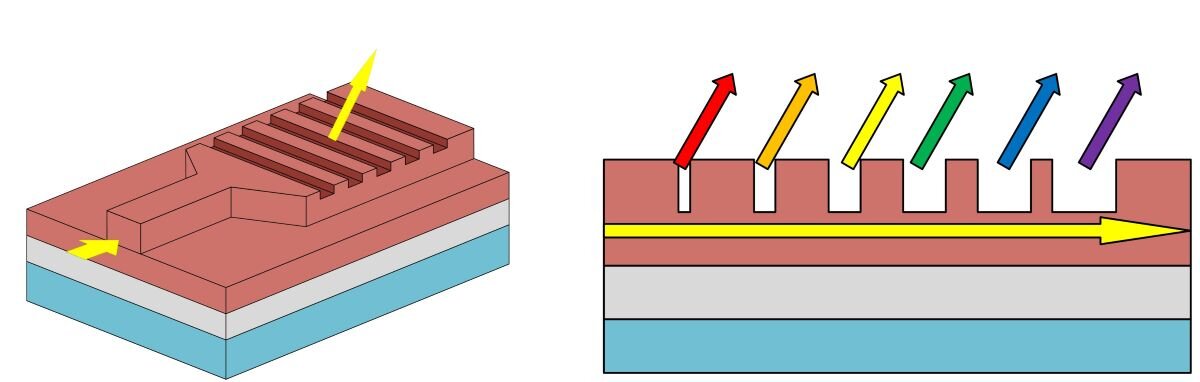

図7 センサデバイスへの応用を目指した回折格子型空間光結合器(グレーティングカプラ)

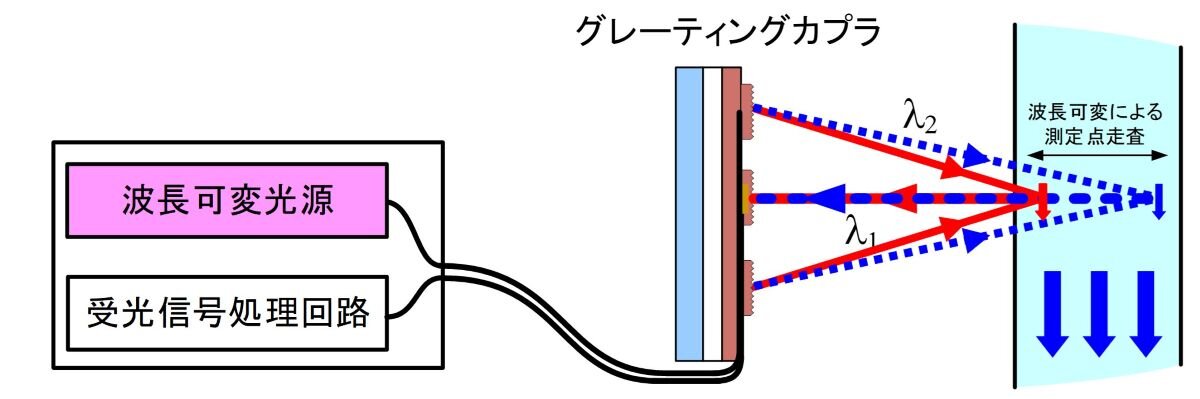

図8 グレーティングカプラを用いたレーザドップラー流速計の概要図

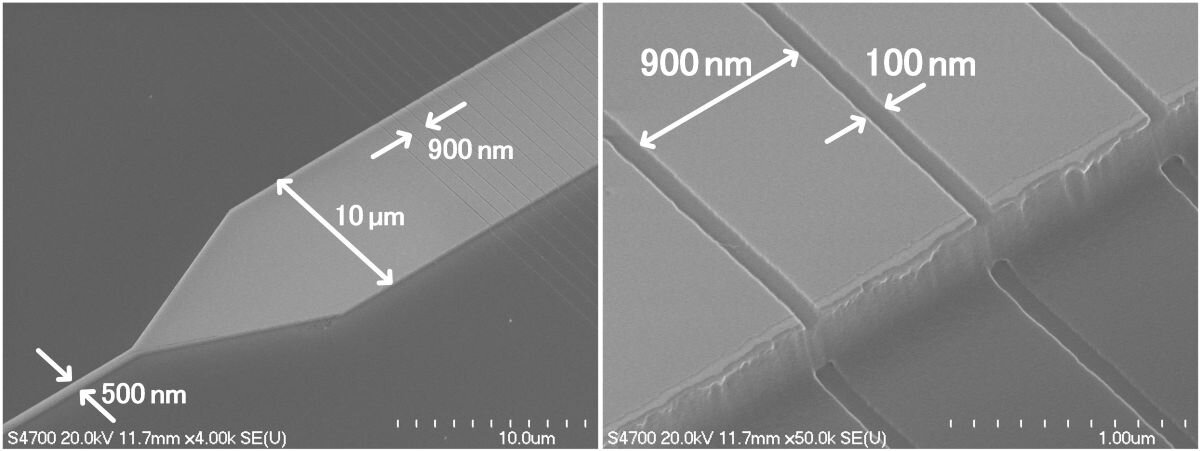

私たちの研究室ではマイクロリング共振器のような通信用の光デバイスの製作技術を応用して、産業や日常生活において様々な環境の情報を得るセンサデバイスの開発も行っています。図7に回折格子型空間光結合器(グレーティングカプラ)を示します。回折格子(グレーティング)は光の波の性質を利用し、ナノメートルの精度で形成された周期的な構造によって、特定の波長の光の伝搬方向を制御することが可能であり、この特性によって光を空間に出したり、また、空間から光を取り入れたりすることができます。このグレーティングカプラを2つ用いて空間に光を出射し、その光が重なった部分でレーザ光のドップラー効果と干渉効果を利用して対象物の速度を測定するレーザドップラー速度計を構成することができます。図8に示すグレーティングカプラを用いたレーザドップラー速度計では、空間に光を結合させる部分を小型にすることができ、非接触で血液などの流体の速度を測定することが可能で、医療分野への応用が期待できます。図9に試作した回折格子型空間光結合器の電子顕微鏡写真を示します。これらの電子顕微鏡写真からも先端工学研究センターの研究設備を利用して、1µmよりも小さい、数百nmサイズの微細な構造が形成できていることがわかります(1µmは100万分の1メートル、1nmは10億分の1メートル)。

図9 試作した回折格子型空間光結合器(電子顕微鏡写真)

今後の展開

電子ビーム描画装置をはじめとする研究設備を用いて様々な光デバイスの研究を行いながら、高度な微細加工技術を確立していきます。そして、さらに進化したAI技術の社会実装に貢献できるよう、現在の電子回路の技術だけでは対応が困難な性能を低消費電力で実現する光電子集積回路の開発を目指していきます。

▼関連するSDGs

▼本件に関する問い合わせ先

研究推進機構 研究広報部門

E-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp