似たものは似た作用を示す―毒と薬の意外な関係―(新物性化合物合成研究所/応用化学生物学科 教授 山口 淳一)

有機化合物で似た構造の化合物は似た生物活性を示すことが多いです。例えば、毒性を示す化合物の構造を少し変えるだけで薬になったりします。沢山の構造を有する有機化合物を合成すると、その中には薬の候補となる化合物もあるかもしれません。

応用化学生物学科 山口淳一教授

毒から薬が生まれる

現在使われている薬、これは毒を参考に開発されたものがあります。例えば、リドカイン(lidocaine、製品名キシロカイン)の構造は、コカイン(cocaine)の構造と類似している点が多いです。ご存じのようにコカインは麻薬としてよく知られていますが、リドカインは局所麻酔薬として知られています(歯科治療に使う麻酔はほとんどこれです)。

図1 コカイン(cocaine)(左)、リドカイン(lidocaine)(右)の構造式

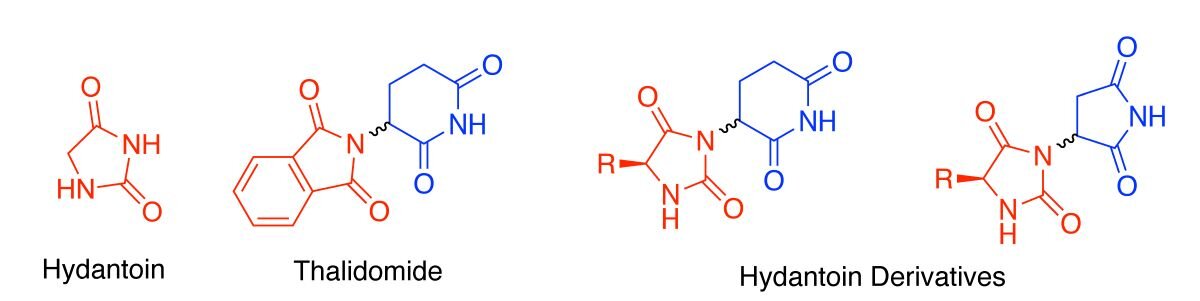

一方、薬としてサリドマイド(Thalidomide)が知られています。この薬は妊婦でも安全に飲める睡眠薬として市販されましたが大きな薬害問題が起こり市場から一旦姿を消しました(「サリドマイド・薬害」で検索すると薬害の詳細が分かります)。しかしその後、がん治療(多発性骨髄腫)に効果があることがわかり、再び医薬品として認められています。

ヒダントイン化合物の新しい挑戦

私たちの研究室では、ヒダントイン類の合成研究を行っており、ヒダントインの構造がサリドマイドの一部に似ていると考えました。すなわちヒダントイン右側の六角形を導入すればサリドマイドの構造に似てきますので、抗がん作用が現れるのではないかと期待しました。この化合物群(Hydantoin Derivatives)はこれまで作られたことはないので研究室で試行錯誤しながら合成研究を始めました。

図2 ヒダントイン(Hydantoin)がサリドマイド(Thalidomide)に似ていることに着目し、化合物群(Hydantoin Derivatives)を合成

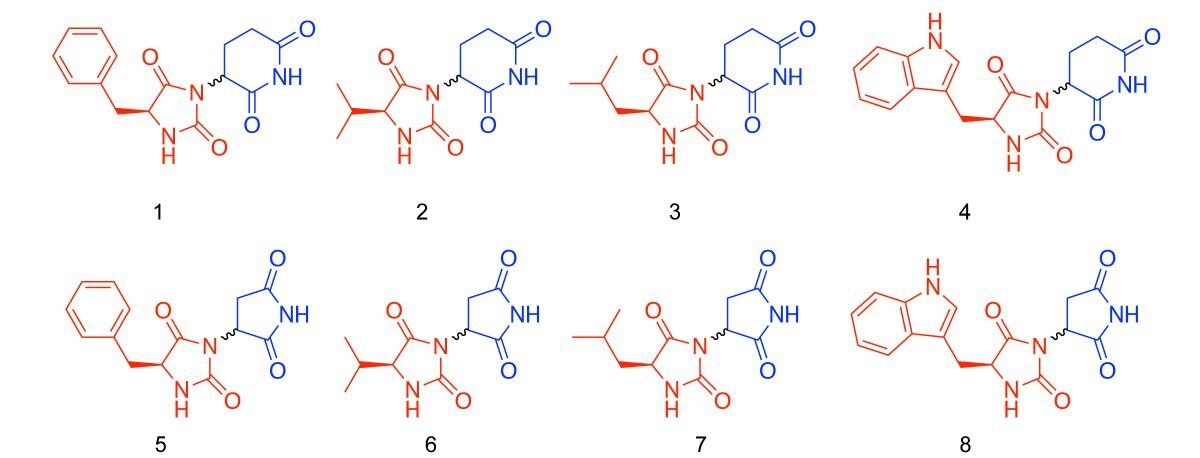

アミノ酸(タンパク質の材料)に別ルートで作った六角形を導入し、最後にヒダントインを組み立てて目的の化合物を合成しました。さらにバリエーションを持たせるために、五角形のものも作り・導入して、最終的に8種類の新しい化合物(図3)を創りました(この形の化合物は本研究室にあるものしか存在しません)。これらの新しい化合物を創るのに1年半かかっています!

式1 アミノ酸に五角形または六角形の構造を導入してヒダントインを組み立てる反応式

図3 研究で合成した8種類の新しい化合物(Hydantoin Derivatives)

東大との共同研究で明らかになった効果

このように合成した化合物群を共同研究として、東京大学教授の橋本先生に抗がん活性能を測定していただきました。その結果、抗がん活性を示す指標の1つである「HL-60細胞の分化誘導促進活性」を測定した所、いずれも抗がん活性を示すことがわかりました。特に図3の「化合物1」が最も効果が高いことが分かり、サリドマイドよりも効果的であることが分かりました。また、異なる抗がん活性の指標として「血管新生阻害活性」が知られていますが、この場合は『化合物2』が最も高い効果を示しました。さらに、これらの化合物には、「ナトリウムチャネルの阻害作用」(鎮痛剤としての可能性がある)や「β-セクレターゼ阻害活性」(アルツハイマー病薬の可能性がある)などの作用があることも明らかにしています。

次なる目標は"より高活性で安全な薬"

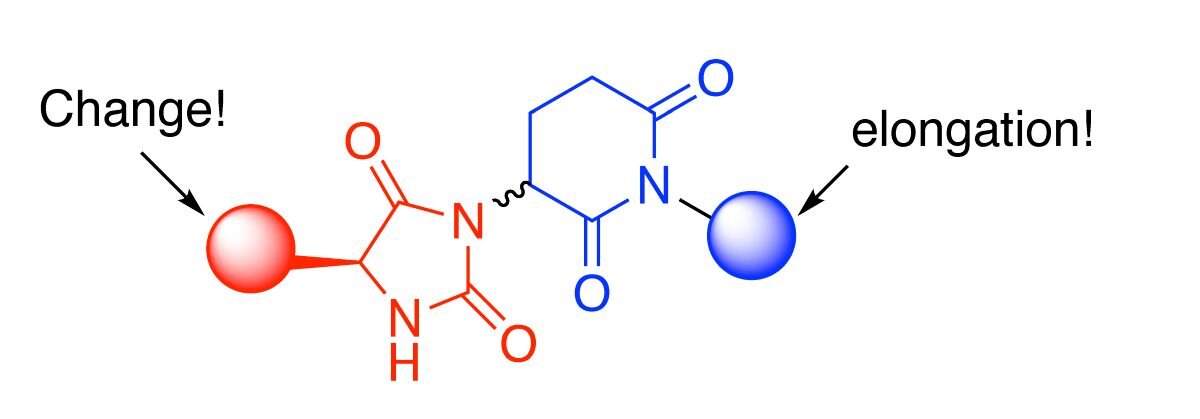

さらに活性の高い化合物を探るべく、異なるアミノ酸(天然には20種類がよく知られています)を用いた合成(Change!)や、六角形あるいは五角形の先に新たな構造を構築する(elongation!)などの工夫を行い、新規で高活性な化合物の合成を次の研究課題としています。今後、研究室では、その化合物をもとに、高活性かつ低毒性な新しい化合物の合成を目指します。

図4 構造の合成(Change)と構築(elongation)による新しい化合物設計のイメージ

▼関連するSDGs

▼本件に関する問い合わせ先

研究推進機構 研究広報部門

E-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp